- 28.11.2013 15:39:32Очень интересно и познавательно. Сразу возникло желание пробежать ...

- 22.11.2013 02:08:37Насчёт воды подпустить —

что-то , < ... - 21.11.2013 18:27:41Воду в канал пытались запустить года два назад, но безу ...

- 21.11.2013 14:35:07Молодец Леонид! Есть еще, и думаю всегда будут, энтузиасты без&nb ...

- 21.11.2013 09:00:37Спасибо Леониду за очень интересный рассказ. Не согласен то ...

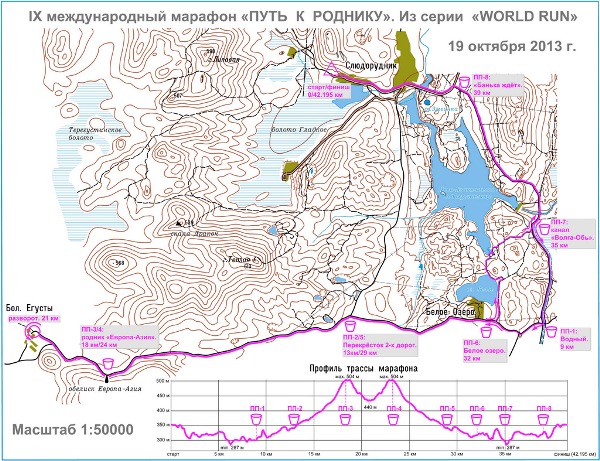

Путь к Роднику - 13

Мы сделали это! Провели в очередной, уже девятый раз, наш марафон. Дистанцию преодолело 157 человек, из них 21 женщина. Возраст – от 16 до 75 лет. География участников – от Санкт-Петербурга до Иркутска, от Тобольска до Целинограда (ой, прошу прощения, конечно же – Астаны!), представители 56 городов и населенных пунктов. Установлены рекорды как по количеству участников, так и по скорости прохождения трассы. 26 (!!!) человек преодолело дистанцию марафона впервые, так и хочется сказать им: Cпасибо за доверие.

Я, на самом деле, не об этом. Хочется пояснить одно слово, которое традиционно фигурирует у нас в названии независимо от того, где проложена трасса – «Экологический». Оно подразумевает, казалось бы,

Старт на лыжном стадионе СТЦ Провинция. Бежим по улице посёлка Слюдорудник, его так называемой Старой части, основанного в 1932 году на Слюдяногорском месторождении мусковита, законсервированном и переведённом в госрезерв в 1961 году. Справа вдалеке, за гладью пруда, виднеется водонапорная башня и постройки Кыштымского месторожденияжильного кварца, открытогов 1957 году,слева – здание обогатительной фабрики, «…обеспечивающей отечественных и зарубежных потребителей высококачественной кварцевой крупкой».

1975 год был очень жарким. Я, ещё дошкольник, на 1 мая в Тургояке купался, фотки имеются.Всё везде пересохло, река Миасс почти иссякла. Как спасти город, уже почти миллионник? Надо воды в реку подпустить! А откуда её взять? А вон, крупнейшее в крае озеро Увильды неподалёку от Аргазей, и уровень зеркала у него как раз чуть-чуть повыше. А давайте, канал прокопаем – и наполним Аргази увильдинской водичкой. Оно хоть и включено четыре года назад в список ценнейших водоёмов мира, но надо же

Четыре километра мы бежим по широкой грейдированной дороге на юго-восток. Где-то слева, в лесу – гора Сидоркина, справа внизу периодически просвечивает вода – это то самое Верхне-Кыштымское водохранилище, из которого начинается канал. А вот и он сам. Нырнув к руслу речки Кыштым (на профиле трассы хорошо заметна эта самая низкая точка маршрута, – 287 метров), поднимаемся к его плавной дуге. На обратном пути именно здесь будет установлен пункт питания № 7 «канал Волга — Обь», пока же выдёргиваю на дорогу из-под откоса заныканый со вчерашнего дня столик с транспарантом. Два километра мы бежим вдоль правого борта канала, имеющего на этом участке глубину до 25 метров, а примерно посередине этого расстояния видим стрелку — место, где налево уходит сильно заросшее за 30 лет русло канала на озеро Увильды. На профиле это маленький нырок перед ПП-1.

На 9 км, перед правым поворотом, нас встречает первый пункт питания – Водный. Почему именно Водный? Наверное, потому, что из питания здесь есть только вода – ни в чём другом пока ещё у спортсменов потребности нет.

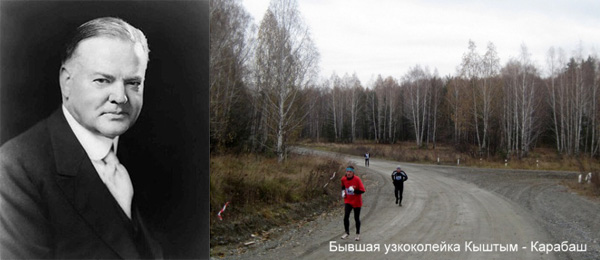

Дальше мы бежим, буквально 500 метров, по такой же дороге, как и основная часть маршрута. По такой же, да не совсем.Дело в том, что именно этот участок проходит по линии узкоколейной железной дороги, проложенной в самом начале ХХ века, когда иностранный капитал, в-основном английский, занялся разработкой Карабашского месторождения медных руд. По железной дороге черновая медь Карабаша вывозилась в Кыштым, где на Нижне-Кыштымском заводе, впервые в России, было налажено медеэлектролитное производство.А член правления Кыштымской корпорации Г. Гувер,

будущий 31-й президент США, избранный на этот пост в 1928 году, дважды, в 1911 и 1913 годах, приезжал в город Кыштым. И наверняка бывал в местном Белом Доме.Современная железная дорога Кыштым – Пирит была построена гораздо позже, а вот эта бывшая узкоколейная дорога дублирует современную трассу Кыштым – Карабаш и, не имея значительных перепадов по высоте, зато имея хорошую основу, проходима в любое время года, и когда, например, в самом начале 1990-х годов ремонтировалась основная трасса, весь поток, в том числе и зимой, шёл по этой дороге.

Перевалив небольшой бугор, пробегаем короткий, метров 400, участок асфальтированной дороги, оставляя справа заборы истроения посёлка Белое Озеро. Прямо по курсу вдалеке возвышается конус острой вершины, это гора Тёплая. Дорога подвернёт налево, и мы пробежим по её южному подножию.Далее на протяжении полутора километров встречаются несколько участков с элементами грязи.После 13 км выбегаем на развилку, где нас ожидает второй, он же пятый, пункт питания «Перекрёсток двух дорог». Вообще-то дороги, говорят, три, да и по классике их столько полагается. Мой косяк, на следующий год название исправим!

С этого места мы попадаем на трассу замечательного легкоатлетического пробега «Провинция Европа — Азия», проводимого Андреем Васильевичем в начале августа. Длина его – 17,5 км, дети и пенсионеры — 12,5. Старт так же на лыжном стадионе, разворот так же в деревне Большие Егусты, финиш – у обелиска, у того самого Родника, к которому мы нынче держим Путь. Очень рекомендую. Приезжайте, полюбуйтесь летним лесом! Там, правда, нет столько озёр, как у нас, бывает жарко и немного пыльно, но всё равно хорошо, атмосферу добротного спортивного праздника вы ощутить сумеете.

Ну, а дальше начинается весёленький подъём, где на 5 километрах мы набираем по вертикали 150 метров. Пару раз направо, в лес, уходят дороги, по которым БелАЗами вывозилась рудаКыштымского месторождения жильного кварца – на склонах горы Теплая расположено несколько крупных заброшенных карьеров, часто заполненных водой, иногда очень живописных. Вообще, по местным горам очень интересно кататься на велосипеде.Здесь хорошо развита дорожная сеть, практически на весь район имеются спортивные карты.

Ну, а дальше начинается весёленький подъём, где на 5 километрах мы набираем по вертикали 150 метров. Пару раз направо, в лес, уходят дороги, по которым БелАЗами вывозилась рудаКыштымского месторождения жильного кварца – на склонах горы Теплая расположено несколько крупных заброшенных карьеров, часто заполненных водой, иногда очень живописных. Вообще, по местным горам очень интересно кататься на велосипеде.Здесь хорошо развита дорожная сеть, практически на весь район имеются спортивные карты.

И вот мы приближаемся к перевальной точке нашего маршрута, где у северного подножия горы Беркут расположен обелиск Европа – Азия, из основания которого вытекает Родник. Здесь располагается пункт питания № 3 и, соответственно, 4.

Граница между Европой и Азией достаточно условна. Геродотом она проводилась по реке Танаис (Дон), древними арабами — по реке Итиль (Волга). В 1736 году В. Н. Татищев обосновал её проведение по наиболее выдающимся точкам рельефа Уральских гор и по реке Яик (Урал). Интересно то, что хоть части света Европу с Азией и делили издавна, но понятие Евразии, как материка, было введено в научный оборот только в 1883 году.В пределах Челябинской области водораздел между бассейном Северного Ледовитого океана и Каспийского моря проходит по Каслинско-Сысертскому кряжу, Уфимскому увалу, хребтам Юрма, Таганай, переходит на хребет Уральский, затем Уралтау. На этой линии, на пересечении с основными дорогами, установлено несколько памятных знаков «Европа — Азия», один из которых мы посещаем.

Граница между Европой и Азией достаточно условна. Геродотом она проводилась по реке Танаис (Дон), древними арабами — по реке Итиль (Волга). В 1736 году В. Н. Татищев обосновал её проведение по наиболее выдающимся точкам рельефа Уральских гор и по реке Яик (Урал). Интересно то, что хоть части света Европу с Азией и делили издавна, но понятие Евразии, как материка, было введено в научный оборот только в 1883 году.В пределах Челябинской области водораздел между бассейном Северного Ледовитого океана и Каспийского моря проходит по Каслинско-Сысертскому кряжу, Уфимскому увалу, хребтам Юрма, Таганай, переходит на хребет Уральский, затем Уралтау. На этой линии, на пересечении с основными дорогами, установлено несколько памятных знаков «Европа — Азия», один из которых мы посещаем.

С перевала начинается 2-километровый спуск к посёлку с очень спортивным названием Б. Егусты. Здесь открываются интересные виды на долину, окружённую горами. Горы относительно невысокие, склоны их полностью покрыты лесом, но на вершинах некоторых из них имеются скальные выходы высотой до 30 метров. Пересекаем очень скромную речку, обозначенную тем не менее на карте еще в 1759 году под названием Каясты, и, развернувшись в Б. Егустах, около автобусной остановки, начинаем обратный путь. Всё в обратном порядке: короткий крутой подъём на перевал, к обелиску – и 6 км разгона (для тех, кому здоровье позволяет!).

На 32 километре, после посёлка Белое Озеро, на одноимённом пункте питания, мы уходим с уже известного нам пути налево, в лес, что бы полюбоваться природой и отдохнуть от твёрдого грунта. Я ведь всё-таки ориентировщик! Кстати, эта замечательная петля и явилась детищем суточного рогейна, который проходил в сентябре 2011 года, за месяц до дебюта этой трассы. А вон, слева, и само озеро. Почему именно Белое? Да за высокое качество воды, наверное! Только в окрестностях Кыштыма подобных названий имеется с десяток. В 4 км к югу – Светлое, два Светлых у Каслей, Светленькие к северу от Кыштыма и у Вишнёвогорска…

Пробежав по лесной дороге вдоль берега, перекладываемся на север, на южный берег Верхне-Кыштымского водохранилища, к живописному заливу с крохотными островками. Обогнув его, через затяжной подъём, завершая эту 3-километровую лесную часть, в районе 35 км выходим на уже известную нам дорогу, прямо к ПП-7 «Канал Волга — Обь». Через 4 км, перед выходом на асфальт–ПП-8 «Банька ждёт», и через крутой спуск, а затем пологий затяжной подъём, незабывая поглядывать налево, на живописные озёра – к финишу, что бы ударить в заветный гонг.

Пробежав по лесной дороге вдоль берега, перекладываемся на север, на южный берег Верхне-Кыштымского водохранилища, к живописному заливу с крохотными островками. Обогнув его, через затяжной подъём, завершая эту 3-километровую лесную часть, в районе 35 км выходим на уже известную нам дорогу, прямо к ПП-7 «Канал Волга — Обь». Через 4 км, перед выходом на асфальт–ПП-8 «Банька ждёт», и через крутой спуск, а затем пологий затяжной подъём, незабывая поглядывать налево, на живописные озёра – к финишу, что бы ударить в заветный гонг.

Гонг наш тоже не совсем простой. Он хоть и не является таким заслуженным ветераном, как тот пожарный рельс, мимо которого мы пробегали на трассе, и по сравнению с ним очень даже молод, но тоже имеет свою, хоть и не такую долгую, но тоже достаточно интересную историю. Дело в том, что знаменитый челябинский ансамбль Ариэль, в достаточно далёкие 1970-е годы, начиная свою карьеру, базировался в ДК имени Колющенко. При переезде ансамбля в новое помещение часть инструментов осталась здесь, как и вот эта деталь ударной установки. И когда спустя много лет, будучи директором этого ДК, Сан Саныч разбирал старые кладовые, он и обнаружил эту тарелку. И вот новая жизнь тарелки –марафонский Гонг. Из прокуренных репетиционных комнат и сценических площадок он вырвался на открытый простор, чтобы возвестить всему миру о совершении великого действа — Преодоления. Мало какой музыкальный инструмент удостаивался такой чести!Приезжайте к нам в гости, и, пробежав 42 километра, вы так же получите возможность прикоснуться к этой реликвии.

Ну, а теперь самая важная часть моего повествования (если у кого-нибудь хватило терпения дочитать всё это до конца J) – раздача слонов. Спасибо Дамиру Рахманкулову за качественную доводку карты со схемой трассы, предоставленной Андреем Васильевичем еще 2 года назад. Спасибо нашему абсолютному призёру и победителю в номинации «Семья» (отец — сын) Владимиру Бычкову, который специально взял из дома велосипед и на следующий день проехал по трассе, сняв всю разметку в виде ленточек, в результате чего мы не оставили в лесу ни одной визявочки, ни одного следа нашего присутствия. Спасибо Спортклубу ЧТЗ за предоставленные термоса, в такую прохладную погоду 60 литровгорячего чая на пунктах питания были очень актуальны. Спасибо ориентировщику из Озёрска Анисимову Сергею, который уже второй год своими силами обеспечивает нам (и очень качественно!) два пункта питания, Водный и Белое Озеро. Спасибо волонтёрам, которые работали на пунктах питания – Оксане Шатоба, Александре Волковой, Вячеславу Верхотурцеву, Венере Хасановой, Людмиле Разгоняевой и другим. Спасибо секретарю на финише Светлане Мишариной, которая сработала, как всегда, на отлично,обеспечив оперативную информацию по мере финиша участников. Спасибо Александре Щекочихиной, которая провела воскресную разминку вместо Александра Шадрина, который буквально на днях стал счастливым отцом очаровательных двойняшек, которых мы, наверное, скоро (всё ведь в этом мире относительно, даже время!) увидим на нашей трассе.Спасибо Анне Харитоновой с баяном и Вячеславу Верхотурцеву с гитарой, которые обеспечили культурную программу, плавно перетёкшую из награждения и продлившуюся почти до 2 часов ночи. Особое Спасибо хозяинуэтого места — Андрею Васильевичу Акимову, который оперативно и с большим эффектом закрывал наши довольно-таки многочисленные пробелы в организации.Спасибо братьям-ориентировщикам, которые наконец-то стали к нам подтягиваться. Спасибо всем, кто приехал к нам в гости и своим участием помог создать ту атмосферу праздника, которая почти на двое суток захлестнула это благословенное место.

Спасибо за внимание, Леонид

Поделись с друзьями

Комментировать vkontakte

Комментировать на сайте

Насчёт воды подпустить —что-то ,как-то ,где-то слышал, но не имею достоверной информации. Слышал так же, что вроде бы есть проблемы с плотиной Долгобродки. А, например, осенью прошлого года ниже нашей плотины воды в речке Кыштым, на Рогейне её пересекали пару раз, не было в принципе — засуха.

Вода, вообще, дело очень интересное. Без неё ведь, как говорил классик, и ни туды, и ни сюды! На Памире я специально по этим арыкам ходил, когда была возможность, даже специально отпрашивался из базового лагеря. Чего они там только не вытворяют, что бы собрать со склонов снеговую и дождевую воду и направить её на свои крохотные поля, расположенные на горных террасах! И всё ведь вручную, а никакая техника там и не пройдёт.

У нас, на Урале, её тоже используют как могут. Из Увильдов, например, первый канал был прорыт ещё в 18 веке, при Демидове, именно в Кыштымскую систему озёр (естественный-то сток уходит на восток, через Зюзелгу, в Течу). На картах некоторых есть, Увельдинская канава – это она. Есть канал из Силача в Синару, соединяет две системы озёр. А вдоль подножия Потаниных гор, через Букоян, Долгое, Пименов пруд и другие шла переброска воды от Кыштыма на север, в речку Маук, что бы обеспечить водой Каслинский завод.

Сергею: вот Вячеслав Зверев, который у нас пробежал свой 434-й марафон, в этом году пробежал их более 50, в разных концах страны. У него бы спросить! Не хочется сейчас лезть в календарь марафонов, спать уже пора, но думаю, на вскидку, что марафонов, где не более двух кругов – не более, чем процентов 30. Если у нас есть Тургояк, Конжак, Таганай и Иремель, тот же Слюдорудник, то это не значит, что в других регионах так же благополучно. Ты пробеги Дутовский, Шадринский, Оренбуржский – голова закружится!:) К нам приезжали в этом году организаторы по крайней мере четырёх марафонов, два из которых я хотел бы пробежать: Тропами Блока (на дистанции с ним пообщались неплохо) и Романовского — по Чердыни, первому русскому городу Урала.

Кстати, 3-13 — это не километры, это количество кругов, хотя оно в принципе, на то же и выходит.

Воду в канал пытались запустить года два назад, но безуспешно. Вся ушла.

Молодец Леонид! Есть еще, и думаю всегда будут, энтузиасты без которых наш спорт не мыслим.

Спасибо Леониду за очень интересный рассказ. Не согласен только с тем, что классические марафоны проводятся по кругам 3-13 км. 99% «нормальных» марафонов проводятся по кругу, или в 2 круга по 21 км, или туда-обратно.